Die Stadt ist zum ersten Mal Ausrichterin dieses niedersachsenweiten Festes, das in diesem Jahr zum 38. Mal gefeiert wird. Vom 29. bis 31. August zeigt Osnabrück unter dem Motto “Osnabrück macht's möglich” seine historische, kulturelle und innovative Vitalität. Die Veranstaltung steht im Zeichen des Ehrenamts, der Kultur, Geschichte und Vielfalt des Landes. Das dreitägige Event wird von Topstars auf vier großen Bühnen der beteiligten Radiosender begleitet.

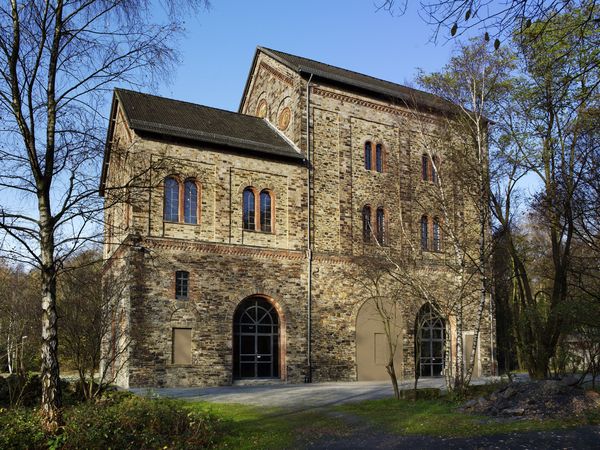

Das Ausstellungs- und Vermittlungsprogramm „Geister" beschäftigt sich mit Themen rund um Vorfahren, Ahnen, Wissensweitergabe über Generationen, transgenerationale Traumata und gemeinsame Lernstrategien. Das Programm lädt die Besucherinnen und Besucher dazu ein, ihre eigenen versteckten Geister in Erinnerung zu rufen und Kunst als dialogstiftende Handwerkstechnik und Sensor einer kritischen Geschichtsaufarbeitung zu verstehen.

Das Spannendste bei der Arbeit für die Stadt ist: Wir begleiten die Menschen durch alle Lebensbereiche – und das von ihrer Geburt an. Entsprechend vielseitig sind die Jobs, die Sie bei der Stadt Osnabrück ausüben können – und das mit langfristiger und sicherer Perspektive für sich und Ihre Familie.

Mehr erfahren

Der Markenprozess ist ein strategischer Dialog zur Profilierung und Positionierung der Stadt Osnabrück. Gemeinsam haben wir ein authentisches Markenbild entwickelt, das die Identität und Zukunft der Friedensstadt stärkt.

Mehr erfahren

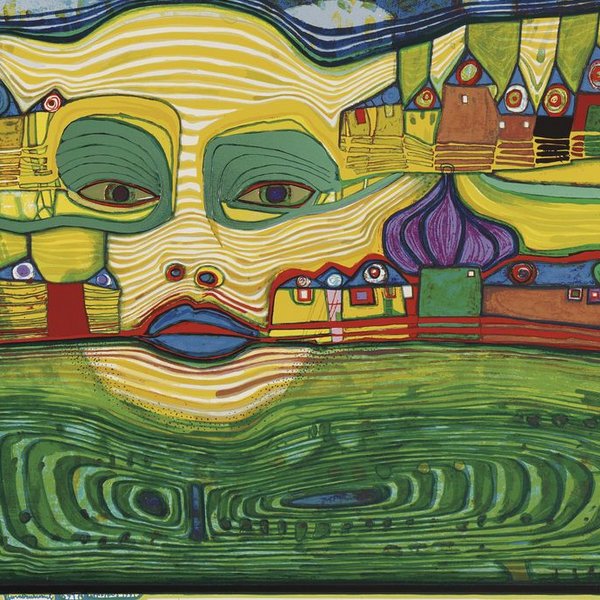

Der Name Friedensreich Hundertwasser lässt an Bilder in bunter Farbigkeit, mit geschwungenen Linien und märchenhaften Architekturen denken. Seine Traumwelten sind weltbekannt. Berühmt-berüchtigt wird Friedensreich Hundertwasser für die Vision eines Paradieses auf Erden – einem Leben des Menschen in Harmonie mit der Natur, geformt durch individuelle Kreativität. Sein Leben und Schaffen stellt er in den Dienst dieser Vision.

Tourist Information

Wege nach & in Osnabrück

Übernachten

Stadtrundfahrten

Sehenswürdigkeiten

Shoppingquartiere

Stadtgutschein

Wochenmärkte

Kommende Highlights

Kurzfristige Veranstaltungen

Themenwegweiser

Veranstaltungskalender

Eine großartige Möglichkeit, um der Geschichte und den Geschichten rund um den Westfälischen Frieden intensiv nachzuspüren, bietet die kostenlose App „Entdecke Osnabrück“ (kostenlos erhältlich in den App-Stores). Darin stellen die virtuellen Guides „Magda, die Marktfrau" und „Friedrich, der Ratsbote" auf zwei ca. 2,5 Kilometer langen Rundgängen die Friedensstadt Osnabrück anhand von insgesamt 23 Stationen vor. Die „Highlights-Tour“ führt die Nutzer auf den Spuren der Stadtgeschichte zu den bedeutendsten Orten und Sehenswürdigkeiten der Stadt wie dem historischen Rathaus, dem Dom mit Hexengang, dem Bucksturm oder der Hase. Auf der Friedenstour kann man einige der Schauplätze der Friedensverhandlungen zum Westfälischen Frieden sowie Orte der gegenwärtigen Friedenskultur Osnabrück erkunden. Mit integrierten Selfie-Stationen, Quiz-Angeboten, historischen Bildsammlungen und 360°-Aufnahmen bietet die App vielseitige Unterhaltung und Information (nicht nur) für Geschichtsinteressierte.

Häufig nachgefragte Dienstleistungen

Ob Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürme oder Erdbeben oder von Menschen verursachte Katastrophen wie Brände oder Unfälle - auch Osnabrück muss gut vorbereitet sein, um auf Krisen angemessen reagieren zu können.

Mehr erfahren

Baustellen sind zweifellos ein Ärgernis. Sie dienen aber dem Erhalt und dem Ausbau der städtischen Infrastruktur im Verkehrsbereich, aber auch bei der Energieversorgung und der Abwasserentsorgung. Hier finden Sie eine Übersicht über Baustellen im Stadtgebiet Osnabrück und Linktipps zu Baustellen im Landkreis Osnabrück.

Mehr erfahren

Wasser hat viele Möglichkeiten, auf ein Grundstück oder in ein Haus zu gelangen. In erster Linie ist es wichtig, beim Grundstück auf besondere Gefahrenstellen zu achten. Ein neuer Kartendienst der Stadt hilft Osnabrückerinnen und Osnabrückern beim Schutz vor Starkregen.

Mehr erfahrenIhr Wegweiser durch zehn spannende Stadtportale.

An drei prominenten Standorten übertragen wir die Streams unserer Webcams live ins Netz. Selbstverständlich werden die Übertragungen nicht aufgezeichnet. Auch sind Perspektive und Auflösung so gewählt, dass Personen nicht zu erkennen sind.